| 2010年10月号 | ←前へ 次へ→ | ||

|

|||

| 民がモーセと争い、「我々に飲み水を与えよ」と言うと、モーセは言った。「なぜ、わたしと争うのか。なぜ、主を試すのか。」 しかし、民は喉が渇いてしかたないので、モーセに向かって不平を述べた。「なぜ、我々をエジプトから導き上ったのか。わたしも子供たちも、家畜までも渇きで殺すためなのか。」 | |||

| 出エジプト記16章、17章(新共同訳) | |||

| 民がモーセと争い、「我々に飲み水を与えよ」と言うと、モーセは言った。「なぜ、わたしと争うのか。なぜ、主を試すのか。」 しかし、民は喉が渇いてしかたないので、モーセに向かって不平を述べた。「なぜ、我々をエジプトから導き上ったのか。わたしも子供たちも、家畜までも渇きで殺すためなのか。」 エジプトを脱出したイスラエルの民は紅海をわたった後、シナイ半島を南に向かいます。しかも荒れ野です。「乳と蜜の流れる地」(カナン)に向かうはずなのですが、地図をみますと、逆方向であり、食べ物飲み物に不自由を思う旅程になります。モーセは、それを主の命令と知ります。モーセに従いつつ旅を続ける人々は、困難な、しかもそれを抜け出す見通しが持てないです。それは辛い旅でもあります。民の「不平」は心で納めることができず、口から出てきます。この「不平」、聖書協会の口語訳では「つぶやく」と訳していました。日常的でもあります。 この不平、分かる気がしませんか。「明日」が、モーセの肩にかかっていて、民はそのモーセを頼りにするのではありますが、確かに明日を思うことはあるのです。でも今現在は、喉に渇きがあり、空腹が押し寄せているのです。目の前を思う限りでの明日は、渇きを除けないうつろな明日でもあります。その一日一日を重ねるのです。 確かに、この民は神様に従う民です。そして抑圧されたエジプトでの不自由を逃れて、神様からの自由を得る旅を続けてここまできたのです。とはいえだから模範的な信仰者の群れではないし、この世離れした思いを持つ集団でもありません。人としての一日一日を過ごす中で、私たちと同じように苦しければ文句が出る人々です。しかも上の聖句を見ますと、民はモーセに「我々を皆殺しにする気か」と迫っています。ぎりぎりの思いが伝わってきます。豊かな世界で、さらなる欲望、利潤追求、それを願って果てしなく「不平」を出すのではないのです。旅する者たちは、物質的豊かさを求めているのではないです。単純に水をくれ、食べ物をくれ、そうでなければ滅んでしまうとの叫びです。「今日では「当然」とも言える叫びです。 実はこの民の歩みはシナイ半島で40年間に及びます。「40年の荒れ野の旅」です。人の一生の期間と理解してよいでしょう。その間、この民の口から「不平」は出続けます。神の民をして一生不平がついて回るという話でもあります。 聖書が語る大事な事は、人は立派な考えや思想を持っても、不平の世界を抱えてもいるということ、しかしその世界で神様の導きによって歩む道が与えられている、ということです。 大きな目的があり、見つめ続ける方をいただいているその恵みは、どうしようもないような「不平」を持つこともある私たちであっても、取り去られることはないし、道を与え続けてくださると知りたいです。恵みをいただく思いは重いです。 ( 牧師 金井俊宏 ) |

|||

|

|||

| ■山田 由美子

聖地旅行5 「聖地旅行に参加する!」と決めたものの、はるか遠い国、中東の国、政治問題が頻発している国、治安の悪い国・・・などと不安になる材料がいっぱい。旅の行程のスタートはシナイ山登頂でもあり、“巡礼の旅は過酷に違いない”と思い、不安を募らせていました。この不安を払拭するために、聖書を読み、イスラエルを学習(「聖地エルサレム」月本昭男監修、「聖書」船本弘毅著)し、長旅に向けてのトレーニング(毎朝1時間散歩)、健康管理を準備しました。気がつけば、いつも以上に、神に祈り聖書を読んでいる自分がありました。巡礼者としての旅がすでに始まっていたのです。 11日間の旅行中、毎日のようにハプニングがありましたが(ちょっと手ごわい入出国、有料トイレ、ラクダ、日本円からの両替、ホテル、ガイドなど・・・)、備えが常にあり、神様が共にいてくださることを実感しました。イエス・キリストの足跡をたどり、ゆかりの地の石畳を歩くとき、聖書の世界が身近に迫ってきました。 [感動の地] テイベリア地方: ガリラヤ湖畔地域の中心地、イエスの本格的伝道活動の場所であり、イエスが数々の奇跡を行なった。 1.参上の垂訓教会: 八角形の美しい教会が立っており、丘からガリラヤ湖が見渡せる。この教会を見下ろす位置にある大木の木陰で牧師先生から説教があり、賛美をし、共にイエスを味わった。♪風薫るガリラヤの丘で♪ 聖霊を確信した場所となりました。 2.ガリラヤ湖の船上にて: 突風に見舞われ、船上で恐がる弟子たちに「あなたがたの信仰はどこにあるのか?」と叱責したイエス。これを体感すべく船に乗る。夕暮れどき、遠くに見える町の灯かりを見ながら、船上で乗組員たちと歌い、共に踊り、小さな平和の輪が描かれました。一緒に歌った「シャローム=平安」が忘れられない。 旅の最後に、エルサレムを訪問して多くのイエスの足跡を訪ねたが、私の中で一番深く印象に残ったのは、ガリラヤ周辺である。そこは12弟子を選び精力的に活動した充実の場所といえる。イエスの伝道活動はあまりに短い期間であったが、その教えは徐々に広がりを見せ、キリスト教は世界宗教にと成長していった。 イスラエル旅行を終えて思うことは、神様の愛がより身近に感じられるようになったことと、自分がキリスト教のぶどうの木につながれていることへの平安を実感したことです。ハレルヤ! |

|||

| ■深津 玲実 | |||

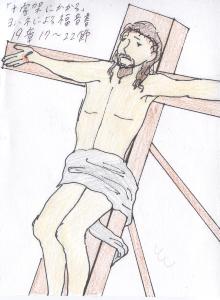

「十字架にかかる」 「十字架にかかる」ヨハネ19章17〜22 |

|||

|

■安田 志峰 |

|||

|

|||

|

トップページへ | |||

|

|

|||