| 2010年9月号 | ←前へ 次へ→ | ||

|

|||

| モーセが手を海に向かって差し伸べると、主は夜もすがら激しい東風をもって海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。 イスラエルの人々は海の中の乾いた所を進んで行き、水は彼らの右と左に壁のようになった。 | |||

| 出エジプト記14章5〜31(新共同訳) | |||

| モーセに率いられた民はエジプト脱出を実行に移しました。成功するかどうか、見通しなどは考えないようにしたことでしょう。過越しの導き (出エジプト記12章)を受けて、確かな主のみ手に頼って出発をしたのです。 けれども、案の定、エジプト軍が追いかけてきました。目指すのはカナンの地です。地中海沿いに陸路を進むのが最短距離です。ただし陸路は、エジプトに帰りたくなる者が引き返しやすいです。安きへの誘惑が人にはあります。主ご自身がモーセを荒野の道へと導かれます。生きついた所は“葦の海”(紅海)です。目の前は海、すぐ後ろにはエジプト軍、進退きわまれり、です。 映画「十戒」は、このあたりのスペクタクルを見事に描いています。 神様が導きだして下さった道、それがモーセたちの道です。どのような困難が襲おうとも、その困難からも力を得ることができる道です。人間の限界のところで、真の力を知る道です。 この小さな力のない群が神様によって生きる、その語りかけがあります。出発の時から人の知恵や力の限界がありました。神様の導きが進むべき道を与えてくださってここまで来ています。モーセは葦の海を前にして、神様への祈りと信頼があります。民に「恐れるな、落ち着こう」と語りかけます。試練です。しかし神様は、全滅を覚悟せざるを得ないこの民に、死、滅びからの救いをもたらされます。海の水が二つに分かれて渇いた地が現れ、民はそこを進んで向こう岸にたどりつきます。追いかけてきたエジプト軍は海の水が再び元に戻り、追走は終わりを告げます。この世の力は、滅びから救いをもたらす神様の働きの前には無力でしかないのです。 讃美歌(1955年版)に「生くるうれし、死ぬるもよし、主にあるわが身の幸はひとし」(361番)とあります。主にある命に生きる、その命があるのです。生きる死ぬ、のところで、神様の導きに信頼するに勝る力は無いです。人の思いや願いの限界を超えて、しかし神様が語りかけを下さっての歩みがあります。目の前の現実は青色吐息であっても、ここには、神様による新しい命を得る喜びが備えられています。モーセはその道を進むのです。イザヤ書に「草は枯れ、花はしぼむ (人の人生のことです)が、神の言葉はとこしえに立つ」とあります。モーセは、消えることのない感謝と希望を語りかける神様から、道を与えてられているのです。 ( 牧師 金井俊宏 ) |

|||

|

|||

| ■野田 和子

「永遠の命に導かれて」 原爆が落とされて3年目の長崎に移り住み、ものごころ付く限り、荒れ果てた野原や、がれきの中で遊んでいた私は、子供のころから「すべてのものは滅び去る」という考えに取り付かれ、なにごとも楽しめない子供時代を送りました。そんな思いを持ったまま、中学生のころ名古屋に戻りました。中学、高校と暗いままでしたが、大学に入ると、人間は文明が芽生えたころからずっと、この問題に取り組んできて、どんな学問も「存在」が根底にあることを知り、気が楽になりました。 大学の卒業論文のテーマを決めるとき、書店で最初に手にした本が、17世紀後半、イギリスのジョン・バニヤン著の「天路歴程」でした。この本はキリスト教の手引書というべきもので、重荷を負って泣いている人が、さまざまな試練に会いながら、天の国に導かれるまでを寓話的に書いた、子供でも読めるものです。キリスト教についてなにも知らないまま、この本を選び、論文を書き終えたとき、重荷を負った人と自分自身が重なり、はじめて教会に行きました。そして23歳のとき、名古屋の桜山教会で洗礼を受けました。 その後結婚して豊田市に住むようになったのですが、「道端に蒔かれた種」のたとえの通り、日常生活に紛れ、教会には行ったり、行かなかったり、なんとなくお客さん状態で続いていましたが、心の中ではいつも救いを求めていました。そんな状態のなか、父亡きあと同居していた母が末期のがんであることがわかり、母を安らかに看取ることができるよう真剣に祈りながら、教会の姉妹方にも支えられ、母を見送ることができました。そのただなか、「天路歴程」の最終の場面と思われるようなできごとが私にも示され、もう神様から逃れることはできないと知りました。こうして母の死後、教会に連なる者とされました。 思い返すと、私は幼いころからいつも神様の手の内にあったのでした。私の中で「滅び」への恐怖は克服されました。「この世という場から見ると、死は一切の終わりであるが、信仰という場から見ると、死は永遠の内部における小さなひとつの事件にすぎない」とキェルケゴールは言っています。いまイエス様の十字架によって、「滅び」は克服されています。「はっきり言っておく。わたしの言葉をきいて、わたしをお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また裁かれることなく、死から命へと移っている。はっきり言っておく。死んだ者が神の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を来た者は生きる」(ヨハネ 5・24−25)また復活のありさまについては、コリントの信徒への手紙 一 15章で詳しく述べられています。そのすべてを受け入れます。イエス様は、私たちが肉の体から霊の体へと移るようにと招いておられます。教会の兄弟姉妹とともに、永遠の命へと歩みを進める者とされていることを感謝します。 2010年8月22日(日)信徒証礼拝 |

|||

| ■深津 玲実 | |||

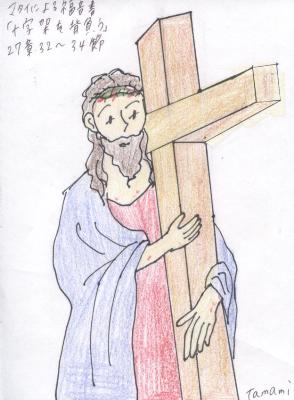

「十字架を背負う」 「十字架を背負う」◆イエスは自ら十字架を背負い ヨハネ19 ◆わたしについて来たい者は、自分を捨て、日々、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。ルカ9:23 |

|||

|

■安田 志峰 |

|||

|

|||

|

トップページへ | |||

|

|

|||