| 2009年5月号 | ←前へ 次へ→ | ||

|

|||

| アブラハムの生涯は百七十五年であった。 アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。 息子イサクとイシュマエルは、マクペラの洞穴に彼を葬った。…そこに、アブラハムは妻サラと共に葬られた。 アブラハムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福された。 | |||

| 創世記25章7〜11節(新共同訳) | |||

| アブラハムに、この世の歩みの最後の時が来ます。「長寿を全うして」とあります。駆け抜けるべき行程をすべて尽くして終わりの時を迎えます。 私たちは、身近に召される者がおりますと、その生涯について、何を思い、何を願い、何をなしたかと思い巡らしをよくします。このアブラハムについて聖書が記すところを改めて思い起こしてみたいと思います。 アブラハムは、「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を高める」(創世記12章2節)と示されて、神様によっての生活がスタートします。大きな言葉です。それにしては、後から出てきますモーセ(エジプト脱出のリーダー、十戒をいただく)や、ダビデ(イスラエルの星、国の繁栄のために平和のための申し子)のような、集団を率いて実績を上げての話は見られません。「大いなる国民」にしては個人的とも言える話がほとんどです。アブラハムについて目につくところを取り上げてみますと、子供(跡を継ぐもの)が与えられない苦しみを知りますし、それで女奴隷に子供を得させてその子(イシマエル)に後を受け継がせようともします。やがて少し物質的に豊かになって来ると、親族の間に亀裂が生じる危険が広がり、別々の生活の場をもつことになります。さらには妻との間にあきらめていたわが子(イサク)が与えられ、そのためイシマエル母子(ははこ)を、結果としては遠い地へと追いやるようなこともあります。しかもそのわが子イサクについても、この子をささげなさいとの厳しい試練に向き合うことになりもします。そうして生涯を閉じるのです。武勇伝はありません。でも人間の歩みのその基に神様がいて下さることを知る生涯があります。「信仰の父」と呼ばれるのですが、平凡な私たちでも、どこか自分にも触れて来るところがあるのではないでしょうか。 それでも自分一人の信仰を思ってではなく、跡を受け継ぐ者を心においてです。神様への信頼がある生涯の尊さを私達も自分の人生で思いやってみたいです。 ( 牧師 金井俊宏 ) |

|||

|

|||

| ■深津 玲実 | |||

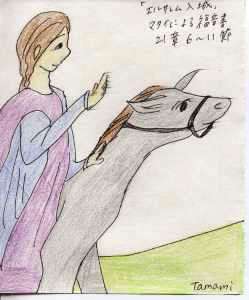

「エルサレム入城」 「エルサレム入城」マタイによる福音書21:6-11 *イエス様は「ろば」に乗ってエルサレムに入城された。馬でなく、ろばに乗って入城されたのだった。 *この世の王であれば、当然、馬に乗って入城されたはずである。けれど、苦難、十字架、復活を見据えたイエス様は、この世の王としてでなく、神の国の王として入城された。ろばを選ぶことによって、今一度、《イエスの使命が愛と平和である》ことを示された。 *群集は歓喜して、王様を迎えるようにイエス様を迎えた。イエス様こそ待ち望んだ救い主、解放者、英雄だと思ったのだ。旧約聖書で預言者ゼカリヤによって『王はエルサレムに、柔和に、ろばに乗っておいでになる。』と預言されていることを知っていた群集にとっては、私たちが想像する以上に長い間待ち望んできた出来事だったのだ。 *だが、数日して同じ群集がイエス様を十字架につけろと叫んだと聖書に書かれて いる。群衆心理の恐ろしさというか、多数が真理であるとは限らないということ、ふと郵政民営化のときのことを思った。 *イエス様は、群集の望むようなことをなさらなかった。群集におもねるようなことはなさらなかった。「わたしは、道であり、真理であり、命である。」と言われたイエス様は、その通り歩まれた。 *註 ろば:「うさぎうま」と呼ばれるように、耳の長い小型の馬。イスラエル人が飼った家畜の中でもきわめて古く、旧約聖書の一番初め創世記から記されていて、荷物を運ぶため、耕作のためのほか、乗るためにも用いられていた。 (文:榎本 久美江) |

|||

| ■安田 志峰 |

|||

|

|||

|

トップページへ | |||

|

|

|||